![]()

![]()

![]()

两位数减一位数(不退位)和整十数

教材第69页内容。

![]()

1.引导学生理解并掌握两位数减一位数(不退位)和整十数的算理和算法。

2.引导学生独立探索,自主学习,激发学生的学习兴趣。

3.使学生感受数学与生活的密切联系。

![]()

1.理解并掌握两位数减一位数(不退位)和整十数的算法和算理。

2.渗透在计算中要把个位和个位对齐、十位和十位对齐的算理。

![]()

课件、挂图、小棒等。

![]()

![]()

![]()

1.填空。

73=( )+3 94=( )+90 54=50+( )

68-8=( ) 49=( )+( ) 82=( )+( )

2.任意说一个两位数,再说出这个两位数是由几个十和几个一组成的。

![]()

1.教学例1。

(1)课件演示,老师描述。

两位小朋友正在统计图书室的各种图书。

让学生说说从画面上看到了什么。(我看到了有35本故事书,借出2本。有35本动漫书,借出20本)

课件出示两个问题。还剩多少本故事书?还剩多少本动漫书?

(2)怎样解决这两个问题?用什么方法解决?请同学们思考这两个问题。

(要解决第一个问题,还剩多少本故事书,就是用35本减去借出的2本,就可以求出还剩多少本。用减法计算,列式是35-2)

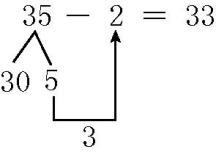

板书: 35-2

(要解决第二个问题,还剩多少本动漫书,就是用35本减去借出的20本,就可以求出还剩多少本动漫书。也用减法计算,列式是35-20)

板书: 35-20

(3)探究算法。

老师提问:同学们会计算上面的题吗?大家可以先用小棒摆一摆。

学生摆小棒,老师巡视指导,学生操作。

让学生说一说是如何通过摆小棒,计算上面两道题的。

(先摆3捆和5根小棒表示35根小棒,从35根小棒里面去掉2根,也就是从5根里面去掉2根小棒,还剩3根小棒,和3捆合起来是3捆3根,是33根)

(根据摆小棒的过程,我发现计算35-2,可以把35分成30和5,先用5-2=3,再用30+3=33)

老师板书:

5-2=3 30+3=33

(我是这样摆小棒的,先摆上3捆和5根小棒表示35根,减去20就是从小棒里面拿走2捆表示减20,3捆小棒拿走2捆还剩1捆小棒,与5根合并是15根小棒)

(根据摆小棒的过程,我发现35-20,就是把35分成30和5,先用30-20=10,再用10+5=15)

老师板书:

30-20=10

10+5=15

(4)比较两道题的计算方法。

先比较35-2和35-20这两道题有什么不同。

(35-2是两位数减一位数,35-20是两位数减整十数)

再从计算方法上进行比较,35-2和35-20的相同点和不同点。

(35-2和35-20从计算方法上比较,都要把35分解成30和5,35-2就用分解出的5去减2,35-20就用分解出的30去减20)

(5)再次体会两位数减一位数和整十数的计算方法。课件演示分小棒的过程。

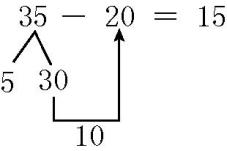

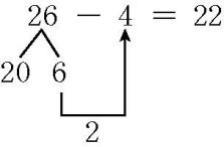

2.教材第69页“做一做”第1题。

独立解答,并说一说第1列第2道题的计算方法。(老师板书)

6-4=2 20+2=22

3.判断对错,并说一说错在哪儿。

37+2=57(✕)(37+2应在7上加2,把7个一和2个一合并)

66-50=61(✕)(66减50,是减5个十。所以要用6个十减5个十是1个十,66减50等于16)

98-20=96(✕)(98减20,是减2个十。所以要用9个十减2个十是7个十,98减20等于78)

39-9=30(√) 39-30=9(√) 66-5=61(√)

![]()

教材第69页“做一做”第2题。

![]()

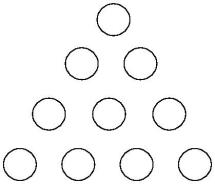

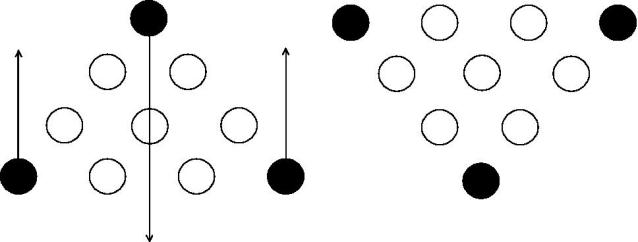

用10颗棋子摆成一个三角形,你能移动其中的3颗,使三角形颠倒过来吗?

课堂作业新设计

20 30 30 10 28 37 36 19

思维训练

教材习题

教材第69页“做一做”

1. 2 22 4 44 4 84 6 36

![]()

两位数减一位数和整十数

两位数减一位数,在两位数的个位上减几;两位数减整十数,在两位数的十位上减几。

![]()

本节课内容是在学生已系统掌握整十数加减整十数、两位数加一位数和整十数的基础上教学的,既是前面已学加减法知识的进一步扩展,同时又是今后进一步学习两位数减两位数最直接的基础。一年级的学生,已经掌握了20以内的退位减法和整十数加、减整十数。

教材安排的是两位数减一位数和整十数的不退位减法,利用图上提供的情景信息引出可用减法解决的问题,并根据解决问题的需要列出35-2和35-20两个减法算式。这两个算式一方面反映了两位数减一位数和整十数的两种不退位减法;另一方面又为学生在后面的笔算加减法学习中理解为什么要个位和个位对齐、十位和十位对齐提前做了铺垫。

![]()

1.让学生在生动具体的情境中学习计算,培养学习兴趣和计算意识。本节课的教学设计充分利用教材提供的资源,根据学生的年龄特征,创设学生喜闻乐见的教学情境,使计算教学成为学生丰富多彩的学习活动,既有利于培养学生理解和掌握计算方法,又可以增强学生学习数学的兴趣。更重要的是,有利于培养学生遇到问题能够从数量上进行观察和思考的兴趣与习惯,促使学生形成初步的计算意识。

2.引导学生独立思考与合作交流。在“探究新知”这一过程中,创设了有意义的问题情境和数学活动,激励每个学生在动脑观察中独立思考,鼓励学生发现问题、提出问题,并与同伴进行交流。进而,引导学生思考计算方法,组织学生交流计算方法,使学生在自主探索与合作交流中明白了算理,掌握了算法。

3.组织好练习,进一步培养计算能力。培养学生的计算能力,是小学数学教学的重要任务。要达到这个目标,除了让学生通过动手操作、自主探索和合作交流掌握算法外,还需要组织好练习。