探究与思考实验-声现象专题知识点分析

第一节 声音的产生与传播

1. 在学校运动会的百米比赛中,终点的计时员必须看到发令枪的烟火就开始计时,若要是等听到枪声才开始计时,记录的运动员比赛的成绩会怎样?

解答:声音在空气中的传播速度是340 m/s,光在空气中的传播速度约为3×108m/s,光的传播速度远大于声音的传播速度。光传播100 m需要的时间大约是0.33×10-6s,非常短,可略去不计,这样终点的计时员看到发令枪烟火时,就相当于运动员起跑的时刻。而声音在空气中传播100 m所需的时间大约是0.294 s,这个时间相对于运动员跑100 m所需要的时间而言较大,不能略去。位于终点的计时员若听到枪声再计时,此时运动员已经出发了,计时时刻比运动员出发时刻晚0.294 s,这样记录出的运动成绩比运动员的实际成绩少0.294 s,是不准确的。

2. 将耳朵贴在长铁管的一端,让另一个人敲一下铁管的另一端,你会听到几个敲打的声音?可以亲自试一试,并说明其中的道理。

解答:会听到两次敲打的声音,一次是从铁管中传来的,一次是从空气中传来。由于声音在铁中传播的速度大于在空气中传播的速度,所以传播相同的距离所用的时间不相同,所以先听到的是从铁管中传来的敲打声。

若铁管中还装有水,此时敲打铁管的一端,在另一端又会听到几次敲打声?同样,你能说明其中的道理吗?

3. 在月球上能听到宇宙飞船起降时火箭所发出的轰鸣声吗?为什么?

解答:在月球的表面没有空气,属于真空,声音是不能在真空中传播的。因此在月球表面听不到火箭发出的巨大的轰鸣声。

在地面上人们能听到的声音一般是由空气传播的,表演水中芭蕾的运动员在水下也能听到音乐声,耳朵贴在铁轨上能听到远方驶来的火车发出的声音。这些都表明:声音的传播需要介质,固体、液体、气体都能传播声音,而真空不能传声。

第二节 我们怎样听到声音

1. 为什么自己的录音听起来不像自己的声音?觉得走了样。但听到别人的录音,却很像真的,这是什么道理呢?

解答:每个人说话的声音都是独特而难以模仿的。

我们说话或唱歌的时候,是从两个途径听到自己的声音:一个途径是从空气传回耳朵;另一途径是直接从口腔内由头骨传到内耳。这一途径包含较多的低音成分。

别人只听到我们说话时从空气传给他的声音。而听不到从头骨传到内耳的声音。录音机收录到的声音也是这样。因此,我们听录音机所放出来自己的声音,就等于别人所听到的声音,而不是自己一向听惯的声音,故听起来就不像是自己的。但别人的声音却与录音机收录的相同,故听起来就很逼真。

2. 人是怎样利用双耳效应分辨声源方向的?

解答:主要有三个方面的原因。

一是对同一声音,两只耳朵感受到的强度不同。如声源在左方,则左耳听到的声音就比右耳强,这时我们就会转动头颅向左方,直到两耳听到的声音强弱相同为止,此时声源便处在人的正前方或正后方。

二是对同一声音,两只耳朵感觉到的时间有先后。假如声源在左方,左耳比右耳离声源近,声音传来,左耳先听到声音。右耳后听到声音,这个时间上的差别,同样在实践中形成了对声源方向的感觉,这个时间差别越大,就越容易辨别,感觉就越准确。

三是对同一声音,两只耳朵感受到的振动的步调有差别,由于声音传到两耳时间的差别,从而引起两只耳朵的振动的步调也就不同。这就会引起方向感,进而辨别出声源的方向。

3. 打雷时听到的连续不断的雷声是连续打雷形成的吗?为什么?

解答:不是。

声音在传播时,在一般情况下以发声体为中心向四周传播,当声音遇到较大的障碍物时,将声波反射回来,再次传入人耳,形成回声。

打雷时听到的连续不断的雷声是由于声音被多次反射,形成回声的结果。

同样,在群山中大声喊叫时,声音被山峰反射形成回声。由于各山峰距人的远近不同,回声到达人耳所需的时间也不同,所以能听到连续不断的回声。

第三节 声音的特性

1. 振动会发出声音,为什么我们听不到蝴蝶翅膀振动发出的声音,却能听到讨厌的蚊子声?

解答:蝴蝶的翅膀一秒钟振动不到10次,而蚊子的翅膀一秒钟振动达到500~600次,由于蝴蝶翅膀振动的频率范围低于人耳的听觉范围,因而人耳听不到蝴蝶翅膀振动发出的声音。而蚊子翅膀振动的频率在人耳的听觉范围之内,从而人耳能听到蚊子翅膀振动发出的声音。

2. 向暖水瓶中倒水时,你闭上眼睛能否判断出暖水瓶是否灌满?为什么?

解答:能通过灌水时发出的声音的高低来判断水是否灌满。当向暖水瓶中灌水时,能引起水壶中空气柱的振动而发声,水未灌满时,空气柱较长,振动频率低,听起来音调也就低。随着水面的升高,空气柱逐渐变短,振动加快,音调逐渐变高。若音调很高,表示水瓶已灌满。

3. 在新年联欢会上,李刚同学用七个相同的汽水瓶,装上不同质量的水,演奏了美妙的乐曲,你能帮助解释其中的道理吗?

解答:当敲打瓶子时,瓶子和水都开始振动,同时也引起了瓶中空气的振动。由于瓶中装有不同质量的水,且瓶中空气柱的长度也不同,空气柱振动的频率不同,因而可发出的声音的音调也不同。调整瓶中水的多少,从而可以调节空气柱振动的音调,再用来演奏,就可产生美妙的声音。

你若会使用乐器,不妨也来试一试,的确很美妙的。

第四节 噪声的危害和控制

1. 从物理学角度看,噪声和乐音的区别是( )

A. 振幅不同

B. 乐音是发声体有规则振动发出的声音,噪声是发生体杂乱无章的振动发出的声音

C. 乐音是乐器发出的声音,噪声是机器发出的声音

D. 乐音响度大,噪声响度小

解答:声音都是由发声体振动发出的,从物理学角度看,物体有规则振动发出的声音都是乐音,物体无规则振动发出的声音都是噪声,与它们的音调的高低、响度的大小都没有关系,所以应选答案为B。

乐音和噪声的区分可以从物理学和环境保护的角度两个方面来判断。噪声有时也能起到一些有益的作用,但大多数情况下噪声还是要尽可能减少的。

2. 从环境保护的角度,说说植树造林的意义。

解答:植树造林可以美化环境,净化空气,减弱噪声,防风挡沙,减少水土流失,保持生态环境等。

3. 生活环境中列举噪声的来源主要有哪些?

(1)交通运输噪声:各种交通工具的喇叭声、汽笛声、刹车声、排气声、机械运转声等。

(2)工业噪声:纺织厂、印刷厂、机械车间的噪声。

(3)施工噪声:筑路、盖楼、打桩等。

(4)社会生活噪声:家庭噪声,娱乐场所、商店、集贸市场里的喧哗声。

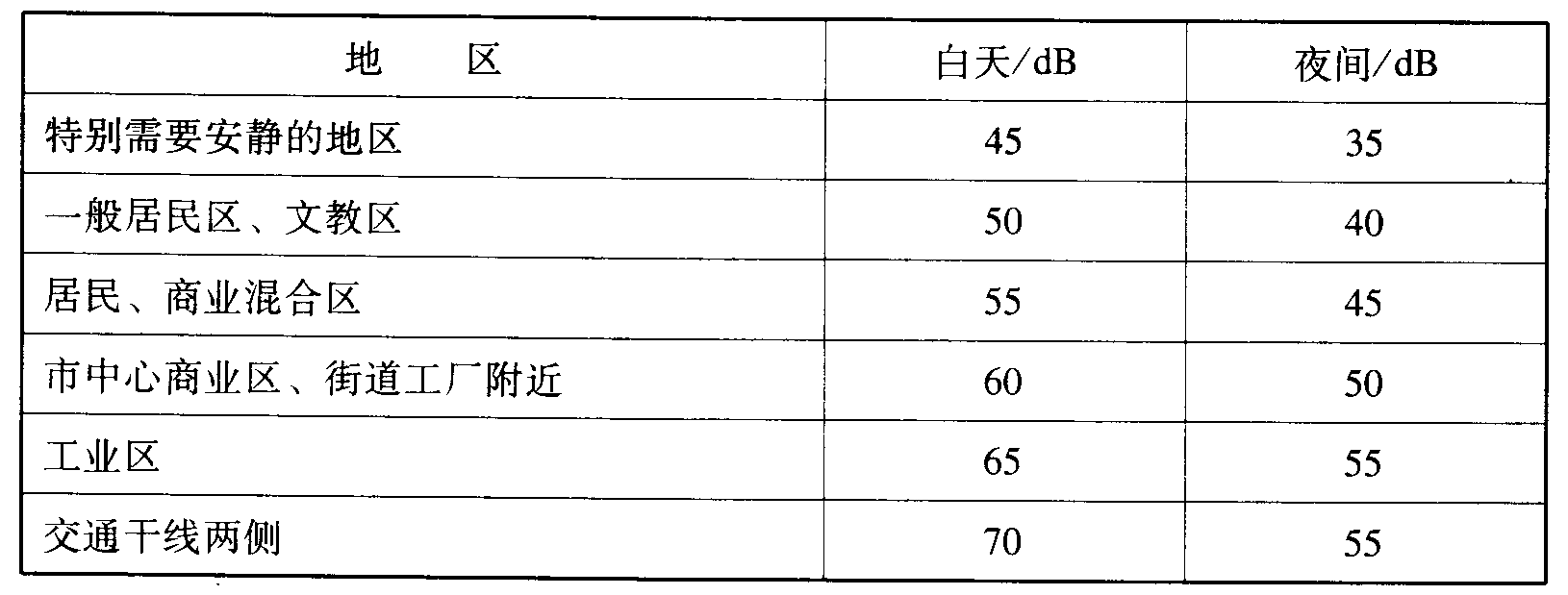

4. 国家规定的城市区域噪声等级标准有哪些?

5. 噪声对人的身心健康有什么危害?

噪声对人的生理和心理健康有很大的危害,不太强的噪声,会使人注意力分散,感到情绪紧张,影响学习和工作。长期处于较强的噪声环境中,能严重损坏人的听力,引发噪声性耳聋,并能引起神经、消化、循环系统的疾病。极强的噪声,可使人的机体直接受到损害,造成鼓膜破裂、脑震荡、神志不清,甚至直接造成人或动物的死亡。1964年,美国空军F—14喷气式飞机在俄克拉荷马市上空做超音速飞行实验,在飞机发出的巨大轰鸣声中,一个农场的10000只鸡有6000只死亡。

第五节 声的利用

1. 医生是如何利用超声波为病人检查的?

解答:超声波探查,也就是平时说的“B超”,通常是将一束超声波垂直发射进入人体,超声波在人体内传播时,碰到组织分界面时就会产生反射,如不同内脏器官分界处,内脏与骨骼分界处以及异物与组织交界处。反射波会在同一位置被记录,根据反射波滞后于发射波的时间差,可以知道分界面在体内的深度。如果不断改变探头的位置,就可以得到与体表相垂直的纵切面的图像,从而检查人体器官等方面的情况,同时超声探查时对人体是没有伤害的。

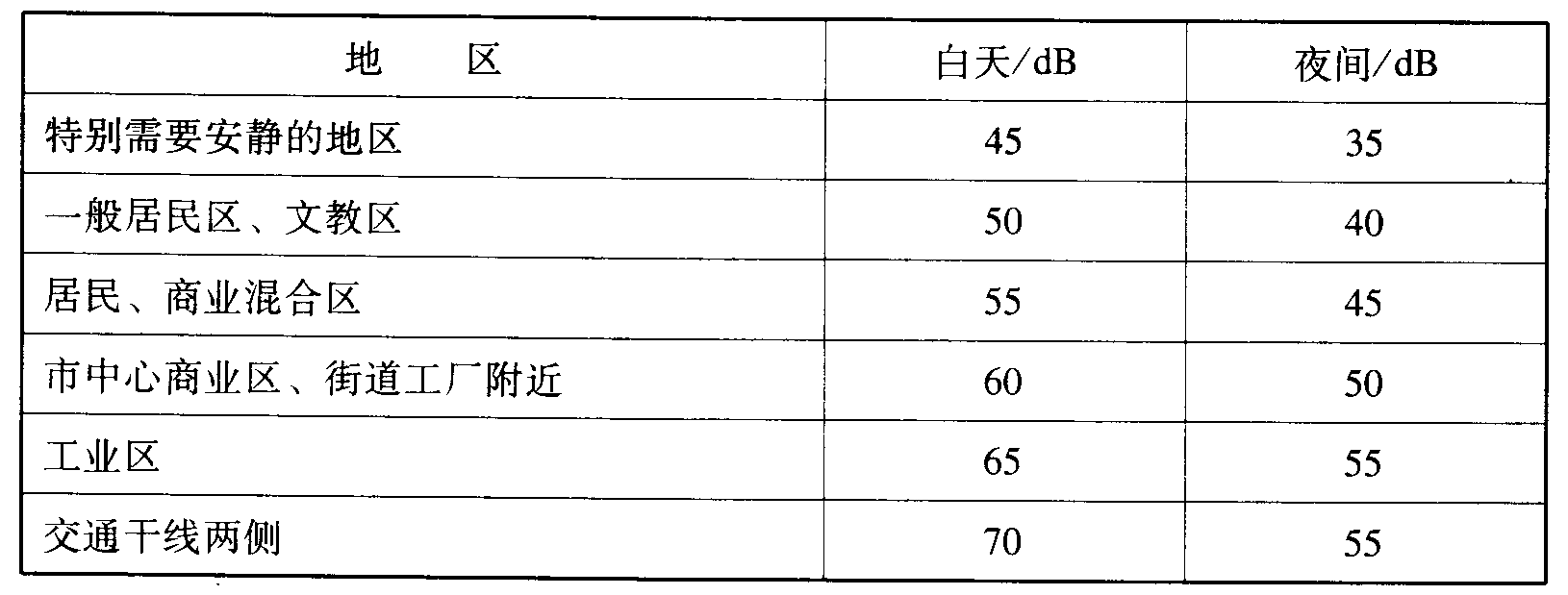

2. 如图所示。公共场所的播音器中央伸出的一段是什么东西?

长喇叭能把声音传送较远。怎样把长喇叭缩为短喇叭而仍具有原来的效果呢?

公共场所的扬声器,中央伸出的是什么东西?

解答:在公众场所的扬声器,为了要把声音传到远处(增大发声效率),就加装一个依照适当曲线而造成的长喇叭筒,如上图(a)所示。但为了节省空间和方便携带,就把喇叭筒分为三段,改装成(b)的形状,就可两全其美。

3. 人民大会堂的会议厅的长、宽远超过17m,为什么在此观看演出时,不但听不到回声。反而感到声音响亮、优美?

解答:在人民大会堂的建设过程中,建筑师们充分利用了回声的原理,使得观众不仅听不到回声,而且听到了响亮、优美的声音。

声音在室内传播时,要被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每反射一次还要被障碍物吸收一些。这样当声源停止发声后,声音在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失。因此人们就感觉到声源停止发音后,声音还继续一段时间,这种现象叫“交混回响”,这段时间叫做交混回响时间。交混回响时间过长,就会出现前音未落后音又起,互相重叠分辨不清的现象。交混回响时间过短,就会给人以音乐音调不丰满的感觉。因此,交混回响时间的长短是音乐厅、剧场、礼堂等建筑物的主要声学指标,在建筑中是建筑师们需要考虑和解决的一个重要问题。

在人民大会堂的建设中,建筑师们充分考虑了上述问题,使回声的强度和保留时间恰到好处,使得在此演出时不仅听不到回声,而且感觉音乐声响亮、优美动听。

【典型例题】

1. 植物发出的声音

你仔细看过萨克斯管或单簧管的吹口吗?如果看过,你可能会发现这些乐器的吹口里有一片很薄的木片,这薄木片被称为簧片。当气流经过簧片时,簧片就开始振动,就是这种前后的振动才使乐器发出声音。当这些振动经过乐器的“身体”传播时,声音被“定型”成为宜人的音符。

材料:草叶、剪刀、纸、干净的塑料包装纸

实验:伸出你的双手,把两个拇指并排贴在一起,你会发现两个拇指之间有一条细缝。这条细缝从拇指中部的关节开始向下延伸到拇指的根部,如图1。

图1

现在在这条细缝中放一片草叶,草叶的顶端应夹在中部的两个关节之间,底端则固定在两个拇指根之间。

向细缝之间吹气,你能听到什么声音吗?

如果什么声音也没有,检查一下草叶是否位于细缝的中间。试着用一张草叶形的纸片(你可能得把纸弄湿)来代替草叶,也可以剪一块同样形状的、窄的薄塑料包装纸。

用不同的材料来练习,听一听它们发出的声音有什么不同。

原理:当空气快速地通过狭长的细缝时,引起了草叶的振动,这种振动使通过狭缝的气流形成了声波。

2. 声音和物质的关系

声音和物质有什么关系吗?当然有,而且关系还不小呢!声音的产生是因为某些东西在振动,物质就是这种东西,它是构成宇宙的“要素”。但是所有的物质都能传递声音吗?是不是只有某种特定的微粒才能向前传递声波?让我们一起来寻找答案吧!

材料:

三个可以封装的塑料袋、沙子(也可用糖或面粉代替)、水、硬币

实验:

在第一个袋子里装一半沙子,挤出多余的空气,把袋口密封。在第二个袋子中装一半水,同样地挤出多余的空气,并把袋口密封。要保证它们不渗漏。在第三个袋子中装一半空气,把袋口封住。把三个袋子全放在桌面上,如图2。

图2

把耳朵贴在沙袋上,用硬币轻轻地敲打桌面,你听到了什么?再把耳朵贴在装水的袋子上,重复敲击。两次听到的声音是一样的吗?敲打的声音有什么变化?最后把耳朵贴在充有空气的袋子上,再次敲击桌面。比较三次听到的声音有什么不同。

原理:

声音是通过相邻微粒的撞击来传播的。固体中相邻粒子间的距离最小,其次是液体,气体微粒是最分散的。

微粒之间互相越接近,声音传播得越好 这就是为什么从装固体和液体的袋子中传出的声音听起来比从装空气的袋子里传出的声音要大得多的原因。

3. 小实验

用牙轻轻咬住铅笔上端,用手指轻轻敲铅笔下端,注意听这个敲击声。然后张开嘴使牙不接触铅笔,而保持铅笔的位置不变,手指用同样的力轻敲铅笔下端。比较两次听到的敲击声,这个小实验能说明什么?

解答:通过实验比较会发现,用牙咬住铅笔时听到的声音比不用牙咬时听到的声音响。原因是,用牙咬住铅笔时,声音经牙、骨骼、肌肉传到鼓膜,引起鼓膜振动,再经过听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,听到了声音。而不咬铅笔时,声音是通过空气传到鼓膜而引起听觉的。这个实验还说明了骨骼、肌肉传播声音的性能比空气更好,声音的损失少。

4. 玻璃杯“窃听器”

你知道窗户会说话吗?吱嘎,吱嘎,吱嘎……哦,也不完全是这样。但是,人发出的声音撞击到一些平面时,比如窗户,平面就会振动。几年前,人们发现用高精密度的仪器可以探测到窗户的这种振动。尽管振动是非常微弱的,但我们还是可以通过激光光束来探测到它,通过分析反射光束的颤动,仪器可以分辨出用非常隐秘的声音说出的话。

材料:

玻璃杯、收音机、墙壁

实验:

找一面把两间屋子分开的坚硬的墙壁。把一台收音机放在一间屋子里,降低音量,使声音变得轻柔。关上门,进入另一个与之相连的房间。

如图3所示,把玻璃杯抵着墙放好,使玻璃杯的杯口贴着墙壁。用一只手握着玻璃杯,把耳朵贴在杯子底部,你听到了什么声音?

图3

把你的听筒移到墙的其他位置。是不是从某个位置传过来的声音会大一些呢?

原理

收音机产生的声波向外传播到整个房间。这些声波撞击到墙壁,使墙壁产生了极其微弱的振动。在临近的房间里,如果没有玻璃杯,你根本听不到任何声音。尽管墙壁也在不停地振动,但是它的振动太微弱了,以至无法产生可以被探测到的声波。

通过把玻璃杯抵着墙放置的方法,就不需要“空气波”了。实际上,墙的振动直接传给了玻璃杯,而杯子的振动又直接传给了耳朵,这样耳朵就听到了这个微弱的声音。

5. 气球也唱歌

把手放在嗓子上,哼一首曲子,你有什么感觉?当改变音调或音量时,你能察觉到振动的某些变化吗?在你的嗓子里长着一个叫“喉”的器官,喉内包含着被称为“声带”的带状肌肉组织。和其他的肌肉一样,声带也能放松和收紧。当空气从这些肌肉上通过时,肌肉的张力使振动的空气的状态发生变化,从而形成了不同的声音。

材料:

气球

实验:

吹起气球,捏住它的开口,别让空气跑出来。

在防止气球跑气的同时,捏住气球的气嘴的两边,如图4。现在慢慢地减小手捏气嘴的力量,让气流可控制地通过气嘴。然后把气嘴拉得宽一些,声音的调子有什么变化吗?

图4

现在不用再捏着气嘴了,使它处于自由的松弛状态,这样做对声音的调子有什么影响?

原理

气嘴是你声带的模型。通过气嘴的空气引起了球嘴壁的振动,这种振动产生了声音。

当气嘴被拉伸时,振动的球嘴壁变紧,这种变化产生了一个高调的声音。

当气嘴被放松时,声调下降。通过调节气嘴的松紧,就可以产生不同音调的声音。

6. 水哨

你喜欢吹口哨吗?如果喜欢,那么下面的实验可能是你喜欢的。

材料:

吸管、塑料杯子、剪刀、水

实验:

用剪刀在距吸管一端4厘米处剪一刀,使吸管几乎被剪断,但还得连着一点儿边。不要让吸管断成两截。

小心地使吸管弯曲,使得被剪开的开口处形成一个如图1—6中所示的直角。为了更容易弯曲,你可以把开口剪得更大些。

在一个杯子里装大约3/4的水,把弯曲的吸管稍长一端插入杯子(被剪的开口在水面上方) 。把嘴唇放在吸管的另一端,如图5,轻轻地往管中吹气。你听到了什么声音?如果没有产生哨音,试一试捏住吸管开口的顶端。产生稳定的声音之后,抬高或降低吸管,声音有什么变化吗?

图5

原理:

当你向吸管稍短的部分吹气时,产生了一小股喷出的气流。当气流冲过吸管的开口时,插在水里的那一半吸管里的空气开始运动。这股气流的振动就产生了一个微弱但稳定的哨音。

当吸管浸入水中深一点儿时,吸管中的水位上升,这样水就占据了一些空气的空间,使得振动的空气柱缩短了,从而产生一个高调。当杯子降低时,吸管中水位下降,振动的空气柱加长,从而产生一个低调。

7. 为什么吹笛子时,用手指按住不同的笛孔,就能发出不同音调的声音?

声音是由物体的振动产生的,固体、液体和气体在振动时都能发声。

吹笛子时发出的声音是由笛子内部的空气柱振动产生的。当用手指按住不同的笛孔时,笛子内部振动的空气柱的长度发生了变化,空气柱越长,振动频率越低;空气柱越短,振动频率越高。而音调是由振动的频率决定的,因此用手指按住不同的笛孔,就能吹出不同音调的声音。

8. 把空罐(或螺壳)罩近耳朵为什么会听到嗡嗡声?

帮助一小孩荡秋千,只要推的节律和秋千的摆动合拍,就能把秋千愈荡愈高。

秋千在单位时间内摆动的次数,叫做这个秋千的固有频率或自然频率。这频率由秋千的链长决定。帮助小孩荡秋千的人所加的力,叫做驱动力。驱动力在单位时间内推动的次数,叫做驱动力的频率。当驱动力的频率等于秋千的自然频率时,秋千就会愈荡愈高。

凡两个频率相等的物体,其中一个振动时,就能驱动另一个物体产生振动,这种现象叫做共振或共鸣。

空罐内的空气像弹簧一样,是一个弹性体。当外界的声波传到罐口,就从罐口传到罐底,又再从罐底反弹回罐口。这样,就和大人替小孩推秋千相似。如果声波的频率和罐内空气的自然频率相等,则罐内空气就与声波共鸣,产生较响的声音。

我们四周都存在着各种频率的噪声,这些噪声很轻,平时并不察觉。当把罐口凑近耳朵,罐内的空气就与某些频率的噪声共鸣,产生较明显的嗡嗡声。若罐的长度愈小,产生的音调就愈高。反之,长度愈大,产生的音调就愈低。

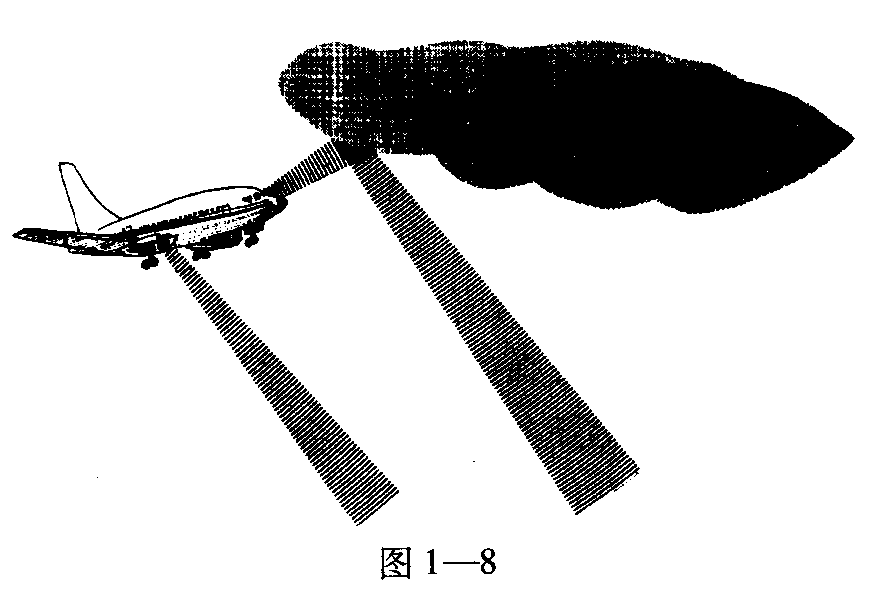

9. 飞机的噪声在阴天和晴天听起来有区别吗?

飞机的噪声在晴天听起来较短促而轻,在阴天较长久而深沉,如图6。这是由于阴天云层较多,云层能把向上扩散的噪声反射回地面,因此飞机的噪声就比晴天较长久。

图6

又由于阴天空气较潮湿,水蒸气传声速度比干空气较高(水蒸气的密度小于空气),声音传播时所损失的能量较少,故飞机噪声也传得较远、较清晰。

10. 北京天坛的回音壁

北京天坛的回音壁,是由于声音不断地在围墙上反射的结果。整个围墙都很光滑,反射时声音比空气中传播时减弱得慢。因此,声音能顺着围墙,经过多次反射而传播很远。

回音壁其实只是皇穹宇的围墙,皇穹宇是皇帝祭祀的地方,回音壁的设计也完全是为音响效果服务的。从皇穹宇的台阶到大门,有一条白石铺的路,从台阶数起第三块石头就是三音石(图7)。如果站在这块白石上鼓一下掌,就可以连续听到“啪、啪、啪”三响。因此人们把这块白石称作“三音石”。这不禁让人想到三潭映月,可是,难道声音也会有倒影吗?

让我们看一看回音壁的建筑结构,三音石在以围墙为圆周的圆心上。站在三音石上鼓掌时,声音传到围墙的各个部位,反射后都经过圆心,并继续沿着圆的直径方向传播,碰到了对面的围墙又依然沿着直径反射回来。这时,我们听到的是第二次回声。声音往返于围墙之间,接着就可以听到第三次回声。如果鼓掌鼓得响一些,由于围墙很光滑,所以留心听可听到更多次回声。围墙的半径是32.5米,声音在半径长度上往返一次约需0.2秒。如果掌声较响,则在一秒钟内还可连续听到啪、啪……五响。

11. 巨大的轰鸣声

喷气式飞机能发出这种轰鸣声,烟花也可以。但是你知道吗?在自己的起居室里,你也能制造这样巨大的轰鸣声。

材料:

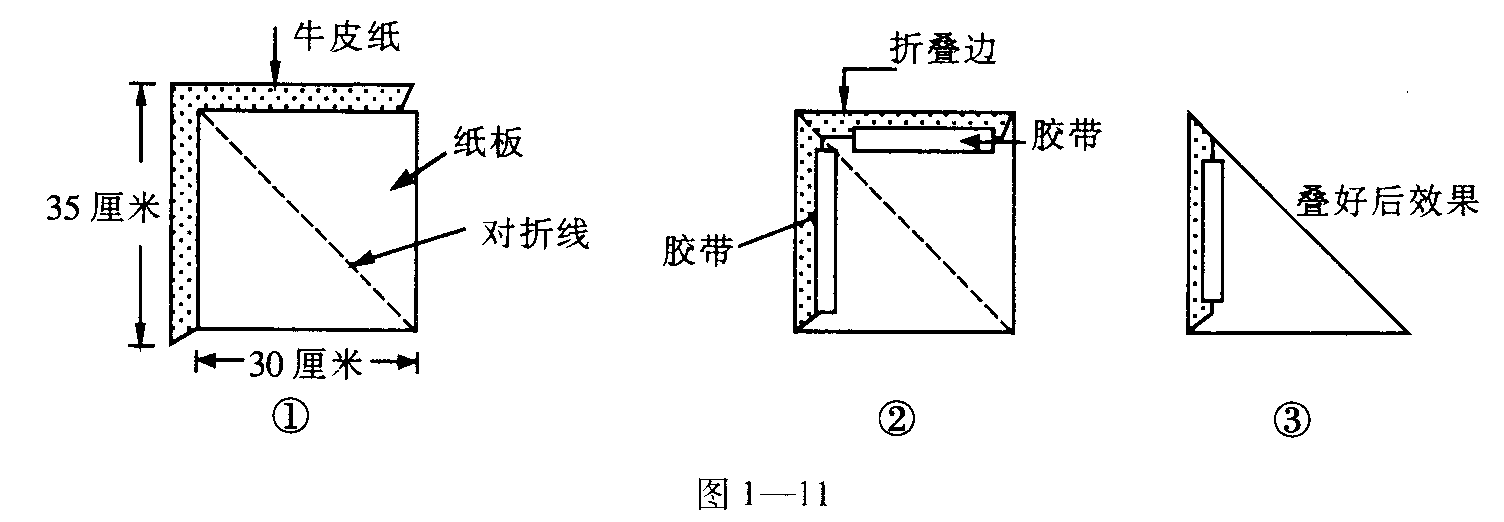

弄皱的纸板、牛皮纸、剪刀、尺子、胶带

实验:

从牛皮纸上剪下一个三角形,尺寸是35 厘米×35 厘米×50 厘米。

如图8剪一块正方形的褶皱了的纸板,边长为30厘米。用剪刀从正方形的一个角向它的对角画一条直线。注意,只能在正方形的表面画线,而不要把纸板完全割开。

把牛皮纸放在一个平面上,如图1—11所示,把纸板放在牛皮纸上。把牛皮纸的边缘折起,并把它用胶带粘在纸板上。

图8

拿起这个纸响板装置,沿着它的中心画线对折,使整个响板的面积变成原来的一半。

抓住纸响板的一端将其举过头顶,如图9,尽可能快地向下猛甩胳膊。你听到了什么声音?

图9

原理:

当你的胳膊甩下时,纸响板打开了。从纸响板中冲出来的气流在空气中移动得非常快,以至产生了一个冲击波。尽管这声砰响比起超音速喷气机产生的冲击波来要小得多,但是它们的形成原因是相同的。

鞭子的劈啪声也是由冲击波产生的,这种冲击波突破了声速的界限。挥动鞭子时,手腕突然向下的动作产生了一个沿鞭子传播的波,当波向前移动时,它的速度逐渐增加。当它到达鞭子的顶端时,它的传播速度超过了声音的速度。这样就产生了一个听起来劈啪作响的冲击波。

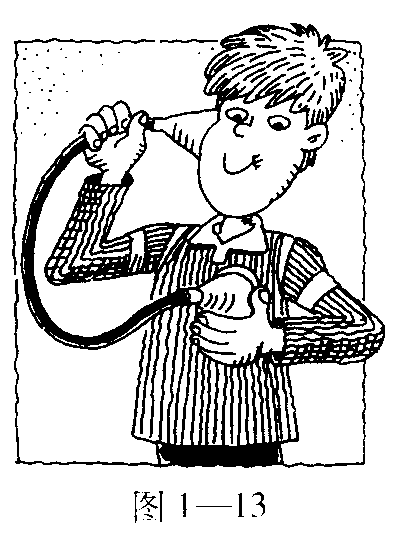

12. 听听心跳!

“哎哟,这么凉!你从哪儿拿来的这东西?是冰箱里吗?”医用听诊器是一个捕获声音的装置。它的声音收集端是由一个平整的鼓面构成的。这端收集到的声音通过软管被传递到听诊器的耳塞。这样,医生就可以通过耳塞听到心跳的声音了。

材料:

两个漏斗、大约30厘米长的塑料软管

注意:

千万不要往耳朵里塞任何东西!在这个实验中,漏斗是放在你的耳廓周围的。

实验:

把塑料软管的两端分别套在两个漏斗的嘴上。为了检验你的装置,把其中一个漏斗抵着墙,漏斗开口的一边应该平放在墙面上。把另一个漏斗的开口端罩住你的耳朵。轻轻地敲击墙壁,你听到了什么声音?

现在,把其中的一个漏斗放在心脏的位置,确保漏斗的边缘平贴地抵着胸前的皮肤,把另一个漏斗罩在耳朵上,如图10,你听到了什么声音?一直听,做一次深呼吸,你能听到空气沿着你的肺和气管传播的声音吗?

图10

原理:

心脏的肌肉很有力量。当这些肌肉收缩时,它通过身体的血管泵出血液。为了确保泵出的血液沿着一条路线流动,心脏瓣膜关闭,这样就阻止了血液的回流。心脏瓣膜关闭时产生的声音被我们称为心跳。当这种心跳产生的振动通过身体前进时,它向四周传播。听诊器的鼓膜探测到这些声音,并把它们收集在一起,在耳朵里,我们就听到了“怦怦”的心跳声。

【模拟试题】

一. 选择题

1. 以下几个现象能说明声音产生原因的是( )

A. 放在玻璃钟罩内的闹钟正在响铃,把玻璃钟罩中的空气抽出一些后,铃声明显减弱

B. 把正在发声的收音机放在塑料袋里,然后放入水中,人们仍能听到收音机发出的声音

C. 拉小提琴时,琴弦的松紧程度不同,发出的声音也不同

D. 拨动吉他的琴弦发出声音时,放在弦上的小纸片会被琴弦弹开

2. 下列关于声音的说法中错误的是( )

A. 太阳上每天都在发生剧烈的爆炸,我们听不到太阳上的爆炸声是因为距离太远

B. 一切正在发声的物体都在振动

C. 声音只能在介质中传播

D. 渔民可以利用电子发声器吸引鱼群游入渔网内

3. 甲同学把耳朵贴在长铁管的一端。乙同学在长铁管的另一端敲一下这根铁管。则甲同学听到的声音情况是( )

A. 响了一下,声音是从铁管传来的

B. 响了一下,声音是从空气传来的

C. 响了两下,先听到从空气传来的声音

D. 响了两下,先听到从铁管传来的声音

4. 小平在高处用望远镜眺望,他看到了远处有一位铁匠在工作,他看到铁匠最后一次煅打铁块的同时听到了打击声,随后还听到了两次打击声,若铁匠以每秒一次的快慢节奏煅打铁块,则铁匠与小平的距离约是( )

A. 240m B. 480m C. 680m D. 1020m

5. 医生使用听诊器给病人诊断病情,其目的是为了( )

A. 减少声音分散,增大响度

B. 改变音色

C. 提高音调

D. 增大发声体振幅

6. 挑选瓷器时,常轻轻敲击它一下,由声音来判断是否破损,是根据( )

A. 音调 B. 音色 C. 响度 D. 以上都不对

7. 在天津的快速路的某些路段可看到两侧设有3~4 m的透明板墙,安装这些板墙是为了( )

A. 保护车辆安全行驶

B. 阻止车辆排出的废气外泄

C. 体现高架道路设计的美观

D. 阻挡车辆的噪声,减小噪声污染

8. 下列在声源处减弱噪声的例子是( )

A. 特工的手枪上安上消音器

B. 汽车、火车的底部安上弹簧和弹性钢板

C. 宇航员头上戴上头盔

D. 星级宾馆地板上铺上地毯

二. 填空题

1. 我市小学生黄利为了探究“蜜蜂靠什么发声?”她剪去了蜜蜂的双翅,蜜蜂仍旧发出

“嗡嗡”的声音,结果表明:蜜蜂并不是靠 而发声的。她用大头针捅破了蜜蜂翅膀下的小黑点,蜜蜂就不发声了,黄利认为蜜蜂发声的器官就是小黑点,不管黄利的发现是否正确,我们应该学习她的 。

2. 把手表用牙齿咬住,两只手堵住耳朵,你会感到滴答声比拿在手中时加强了许多,这是由于 造成的。

3. 人从儿童到青年的发育过程中有一段变声期,经过变声期,发出声音的 变低了,出生几个月的小孩就能区分母亲和别人的说话声,他是根据 来辨别的。

4.“掩耳盗铃”是在 处减弱声音的。

5. 气温影响空气密度,气温高,空气密度小,则声速大,因而声速与气温有关,由此产生的声音不一定由声源沿直线传播。晴天的中午,地表迅速升温,地表附近的气温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是向上拐弯的。

(1)赤日炎炎,在沙漠或戈壁滩即使相距不太远的人也难听清对方的大声叫喊,其中一个重要的原因是声音在传播时向 拐弯了。

(2)“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”说的是:在清冷的深夜,姑苏城外寒山寺的钟声因传播的途径向 拐弯而传到几里外的枫桥边。

6. 阅读下面的现象,提出一个探究课题。小明和同学们一同到野外郊游,由于同学们体力不同,所以有的同学走在前面,有的走在后面,小明离前后同学差不多距离,小明迎风对着前面的同学喊一声,他们没有听见;他又顺风对后面的同学喊一声,后面的同学听见了。探究课题: 。

三. 问答题:

1. 小红从小就爱唱歌,为了参加歌唱大赛,她天天在家练,并且用录音机录下自己所唱的歌,以便改正某些不足之处,可放她自己的录音时,总感觉不太像自己的声音,她为此感到迷惑。你能帮她分析一下吗?

2. 我们通过实验探究知道:一切正发声的物体都在振动,请举出一个发声体在振动的事例。

3. 2002年暑假期间,北京大学的五名学生到珠穆朗玛峰登山,发生了雪崩事件,造成了重大事故,请你分析:雪地登山时,为何不宜高声叫喊?

4. 许多内部听觉还完整的聋子,也能依据音乐的节拍跳舞,你知道这是为什么吗?

5. 蛇是一种可怕的动物,它经常将头贴在地面上,对外界的声音非常敏感,但是它却没有耳朵,你知道它是怎样听到声音的吗?

6. 打雷时或有巨大的声响时,我们经常用双手堵住耳朵。张开口,你知道这是为什么吗?

7. 把自己的一只耳朵塞紧,让其他同学在自己的身后的不同位置讲话,试一试你能否准确地判断出他的位置,不塞耳朵再试一试能不能判断出他的位置,两次的感觉有什么不同?想一想为什么?

8. 墙壁的传音性能比空气好得多,但是把门窗关闭后,外面传入室内的声音却明显减弱。这是为什么?

9. 与加湿器的原理相似,把药液雾化,让病人吸收,能够增进疗效,请说明其中道理。

四. 实验题

1. 小华学过《荀子·劝学》课文后,对“顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰”产生了好奇,并对“声非加疾也”产生了疑问:顺风而呼,声音可以听得更清楚些,这是众所周知的生活常识,这好像应该是风加速了声音的传播速度,帮助声音传播的结果,为什么说“声非加疾也”?带着这个问题她和物理小组的同学们共同进行了探究活动。

他们找来秒表、皮尺等工具,先在无风的天气里测了声音在空气中传播的速度,又测了声音顺风时在空气中的传播速度,甚至测出了声音在逆风时声音的传播速度,发现这三次的测量出的速度几乎相等。(1)“声非加疾也”是正确的,你能用理论知识帮助小华分析一下吗?(2)“而闻者彰”是什么原因?请查阅资料帮助小华回答这个问题。(3)通过小华的做法,我们可以学到他的什么精神?

2. 探究物体振动的频率与物体的哪些因素有关,你是怎样研究的?写出实验方法。

![]()

【试题答案】

一.

1. D 2. A 3. D 4. C 5. A 6. B 7. D 8. A

二.

1. 双翅;科学态度 2. 略

3. 音调;音色 4. 人耳处

5. 上;下 6. 声音的传播速度与风向是否有关

三.

1. 我们说话或唱歌的时候,是从两个途径听到自己的声音:一个是从空气传到耳朵;另一个途径是直接从口腔内由骨骼传到内耳。而别人听我们说话是从空气传到耳朵。听不到由骨骼传播的那一部分声音,录音机录下的声音也是这样的。因此我们听录音机所放出来自己的声音等于别人所听到的声音,而不是自己一向听惯了的声音,所以听起来不像是自己的。但别人听到的声音却与录音机收录的相同,故听起来很逼真。

2. 提示:答案中体现出物体发声时在振动即可。拨动琴弦,琴弦振动发出声音;正在发声的鼓面在振动。

3. 登山或探险的人进入雪山或溶洞中,一般都禁止高声叫喊,这是因为山上的雪堆或溶洞中岩石支撑可能十分微弱,高声大叫引起空气振动,传到雪堆或岩石上会引起雪堆或岩石的振动,若声音振动的频率和雪堆、岩石的固有频率相同时,振动就会加强,直至强烈振动,人们把这种现象称之为共振,雪堆共振的结果是雪崩,岩石共振的结果是溶洞坍塌,从而危及人们的生命安全。因此进入这类地区千万不要高声喊叫。

4. 因为音乐声可以通过地板、骨骼等,传到他内部的听觉神经引起听觉。

5. 蛇没有耳朵,但是它有听觉神经。在蛇的头部有一块骨头,将头贴近地面时,声音经过大地传给这块骨头,通过这块骨头把声音传给听觉神经引起听觉。

6. 打雷或者有巨大声响时,我们经常用双手堵住耳朵,这是防止强烈的振动传到鼓膜,把耳膜振破。中耳神经由耳咽管连接至喉部,耳咽管的作用是维持中耳的气压,使之与外界环境的气压相同。张开口,可以使内耳的气压与外界相同,保护耳膜,使耳膜不至于因为内外压力差别太大而鼓破。

7. 两次实验的主要区别在于第一次用一只耳朵听声音,第二次用两只耳朵听声音,由于双耳效应可以分辨出声源物体的位置,所以当不塞耳朵时,可以准确的判断声源的位置。

8. 声音原来是在空气中传播的,如果没有什么障碍,能直接传入室内,当把门窗关闭后,声音在传播过程中遇到阻碍,在墙壁和门窗的界面上大部分声音被反射回去了,即使墙壁、门窗的传音性能再好,能通过墙壁、门窗传入室内的声音也是很少的一部分,故室内听到的声音就显著地减弱,这就是利用传播过程中减弱噪声的一个途径。

9. 对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位,利用加湿器的原理,将超声波通入药液中,能量很大的超声波的剧烈振动会使药罐中的药液破碎成许多小雾滴,再让病人将药雾吸入,药物可直接到达患病部位,治疗效果更佳。

四.

1. 对于本题中描述的现象,有很多人认为是风速加速了声音的传播速度,帮助声音传播的结果。其实不然,因为通常风速比声速小得多,顺风这个因素对声音的传播快慢影响很小,声音沿顺风传播比逆风传播容易到达,听起来也更清楚,这主要是由风速的梯度决定的,而不是单单由风速本身决定的。由于气体流动时具有粘滞性,风在接触地面时会受到很大的阻力,所以在地面时风速比在高空时低,风的这种随高度升高而速度增大的现象,对声音的可听见性有直接影响。因而顺风时,声波“顶层”会比“低层”传播的快一些,根据声折射规律,声波的传播方向总是从快速层向低速层拐弯,这样顶层的声波会从上边先传下来,使人听的更清楚些。小华的这种不“尽信书”,用实验、事实说话实事求是的精神,勇于探索,动手动脑学物理的做法值得我们学习。

2.(1)拨动长短、粗细都相同的不同松紧的橡皮筋。听它们发出声音的音调有什么不同。

(2)拨动长短、松紧相同的不同粗细的橡皮筋。听它们发出声音的音调有什么不同。

(3)把尺子的一端比较紧地压在桌面上,另一端伸出桌面,拨动伸出的一端,尺子振动发声。改变尺子露出桌面的长短。听它们发出声音的音调有什么不同。