![]()

本单元围绕“伟人”这一主题编排了四篇人物故事。教学中,既要引领学生感受伟人心系百姓的高贵品质,初步渗透革命传统教育,也要借助关键词,了解课文内容,练习讲述故事。“借助词句,了解课文内容”是本单元教学的重点。教学中,要以读为主线,通过“初读,把课文读通、读顺——细读,借助关键词句,了解故事内容——讲述,借助关键词句,练习表达”的教学来学习伟人故事。在学生多次感受形声字形旁表义特点的基础上,引导学生利用形声字的规律去识字,激发学生学习汉字的兴趣。本单元所涉及的内容距离学生生活较远,课前可引导学生向长辈了解,或在家长帮助下搜集相关资料。另外,要用好课文插图,培养学生借助图画阅读,了解故事内容的能力。

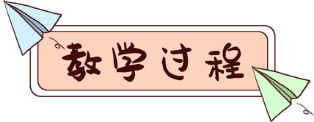

分类 |

具体内容 |

内容简说 |

教学要点 |

课时安排 |

课 文 |

八角楼上 |

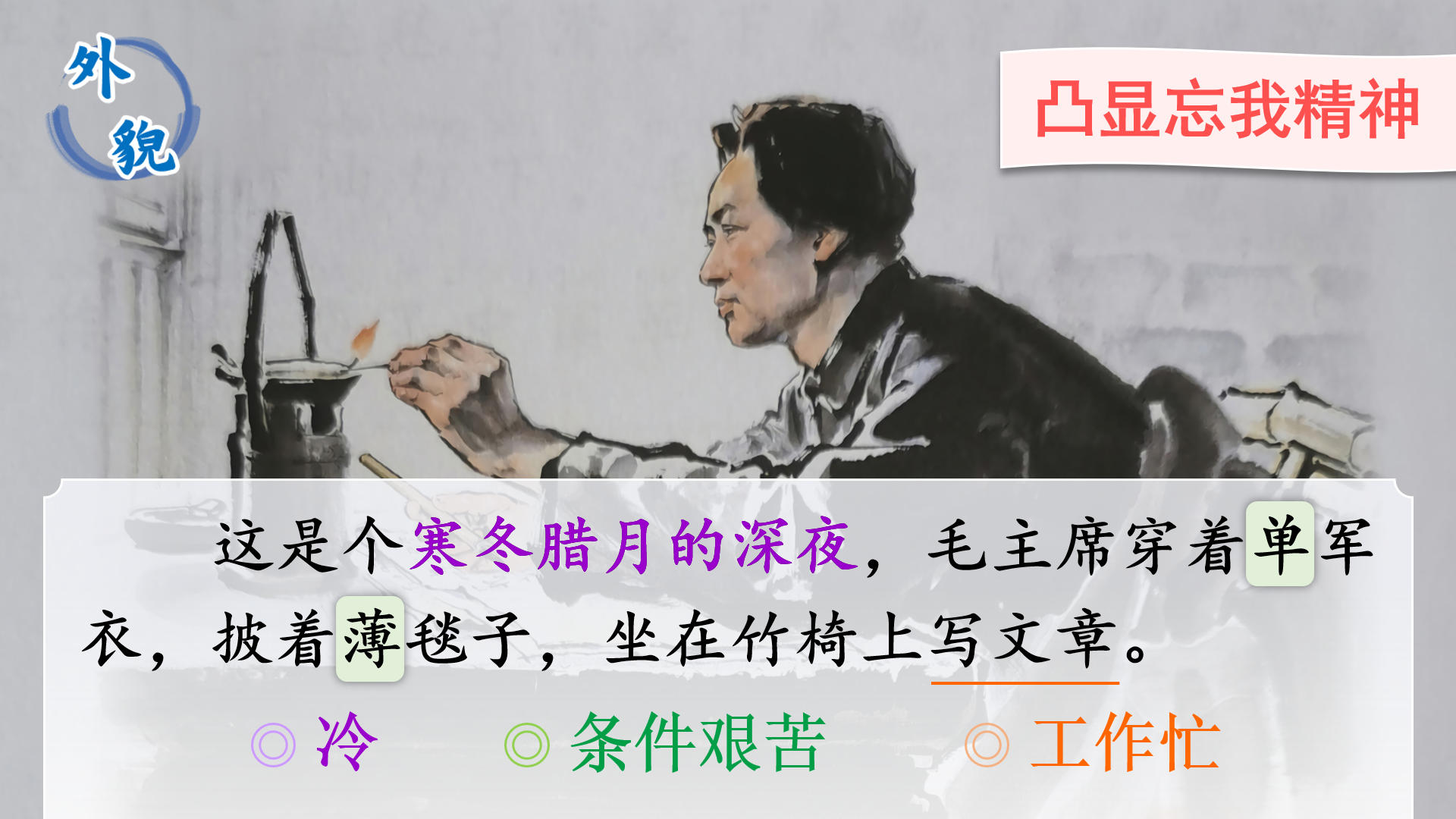

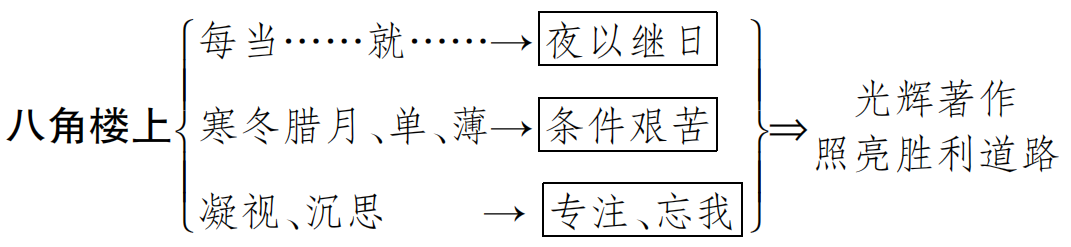

课文八角楼上课文记叙了毛主席在艰苦的环境中仍然顽强、忘我地工作,指引中国革命走向胜利的事。 |

正确、流利地朗读课文;结合插图理解重点词语的意思;概括毛主席是怎样忘我工作的。 |

2课时 |

朱德的扁担 |

课文讲的是朱德同志和战士们为了巩固井冈山革命根据地,到茅坪去挑粮食的故事,展现了一位以身作则、和战士同甘共苦的红军指挥官的形象。 |

正确、流利地朗读课文;懂得为什么战士们越发敬爱朱德同志,感受朱德同志以身作则、和战士同甘共苦的精神。 |

2课时 |

|

难忘的泼 水节 |

课文描绘了周总理同傣族人民过泼水节的情形,体现了周总理亲民、爱民,和人民群众心连心的情怀,也表达了人民对周总理的崇敬和爱戴。 |

正确、流利地朗读课文;体会周总理和傣族人民心连心的深厚情意;用“象脚鼓”等词语描述周总理和傣族人民一起过泼水节的情景。 |

2课时 |

|

刘胡兰 |

课文记叙了刘胡兰被捕牺牲的故事,歌颂了她忠于党、忠于人民、视死如归的大无畏精神。 |

正确、流利地朗读课文;联系上下文理解词语意思;结合具体语句体会刘胡兰的不屈精神。 |

2课时 |

|

口语交际 |

看图讲故事 |

看图讲故事通过观看漫画,了解漫画内容,想象故事的结尾,清楚完整地讲述故事。 |

观察图画,了解图意,能按顺序讲清楚图意;认真听,知道别人讲的是哪幅图的内容。 |

1课时 |

语 文 园 地 六 |

识字加油站 |

了解各种交通工具的基本用途。 |

认识10个生字,在识字中学词,认识常见的交通工具;根据语境读准多音字,学习多音字据义定音的方法;给句子加上恰当的标点符号;发现“放、防、房”的读音与“方”很接近,了解形声字声旁表音的构字规律;积累一组励志名句,初步感受名句蕴含的道理;阅读神话故事《大禹治水》,感受大禹无私奉献的精神。 |

2课时 |

字词句运用 |

根据语境辨析多音字的读音;在复句中正确使用逗号、句号、问号、感叹号。 |

|||

我的发现 |

认读词语,发现形声字的特点。 |

|||

日积月累 |

积累励志名句。 |

|||

我爱阅读 |

阅读神话故事《大禹治水》。 |

15 八角楼上

教学目标 |

1.认识“楼、争”等10个生字,会写“楼、年”等6个字,会写“八角楼、 深夜”等6个词语。(重点) 2.正确、流利地朗读课文;能用自己的话说说毛主席是怎样工作的,体会毛主席忘我工作的精神及其对革命做出的巨大贡献。(重点) 3.拓展积累“利用、尖利”等词语。 |

|||

学前准备 |

学生预习 |

课文 |

课时安排 |

2课时 |

教师备课 |

课件 |

|||

![]()

![]()

1.认识“楼、争”等10个生字,会写“楼、年”等6个字,会写“八角楼、深夜”等6个词语。

2.正确、流利地朗读课文,初步了解课文的内容。

一、谈话激趣,揭示课题

1.谈话激趣,引入故事主人公。

导语:大家知道新中国是哪一天成立的吗?(引导学生回答出正确答案:1949年10月1日。)那么,新中国第一任主席是谁你们知道吗?他就是毛泽东,大家都习惯称呼他“毛主席”,表示对他的尊敬和爱戴。今天,我们将学习有关他的故事。

2.出示毛泽东及八角楼图片,简介背景。

背景:1927年10月,毛泽东率领秋收起义部队到达湖南和江西两省交界处的井冈山地区,建立了我国第一个农村革命根据地。当时条件非常艰苦,毛主席就住在茅坪村的一座小楼里。因为楼的屋顶是八角形的,所以叫八角楼。

3.教师板书课题,指导学生读准字音,识记字形。

“楼”既是本课要求会认的字,也是要求会写的字。它的声母是l,不是n。提示学生它的偏旁是木字旁,因为以前的房子多为木头所筑,可以让学生用手指在桌上写一写。

4.学生齐读课题,鼓励学生质疑。

预设:谁在八角楼上?他会在八角楼上干什么?为什么要选择这个地点来写?

二、初读课文,识记生字

1.学生练读课文,读准字音、读通句子,遇到难读的句子多读几遍。

2.同桌合作读,一人读一段,相互正音。

3.(课件出示词语)检查词语认读情况。

(1)学生认读,不会读的看拼音,多读几遍。

(2)指名读,全班齐读。

4.交流识记生字的方法。

(1)读准字音。“临”是前鼻音,“争、章”是后鼻音,并与“视、察”同为翘舌音。“握”读wò,不能认半边错读成wū。“腊”可以借助同音字“蜡”来辨读。

(2)识记字形。

①章:可以联系姓氏“章”帮助识记,也可以用“立早章”的口诀背诵记忆。

②争、代、临、察:学生对这些字比较生疏,可以多读读词语“斗争、年代、降临、视察”,熟悉字形,再在新语境中巩固字音。

③握:观察字形可知,该字字义与手有关,可以用动作直观演示其含义。

④腊、视、油:用换一换的方法帮助识记。

蜡-虫+月=腊 现-王+礻=视

抽-扌+氵=油

5.出示不带拼音的会认字,学生抢读,看谁读得又快又准。

三、引导观察,指导书写

1.(课件出示会写字)观察生字的笔画在田字格中的位置, 交流识记生字的好方法。

2.教师指导书写,学生描红、临写:看清位置,找准重点—明确笔顺,练习临写—对照品评,二次临写。

本课生字以左右结构的字为主,可以着重进行同类字的书写练习。

3.反馈评价:展示书写的优秀作业;指出书写中的问题,纠正;学生再练写。

4.听写课本“词语表”中本课词语,同桌互查互纠,将订正后的词语多写几遍。

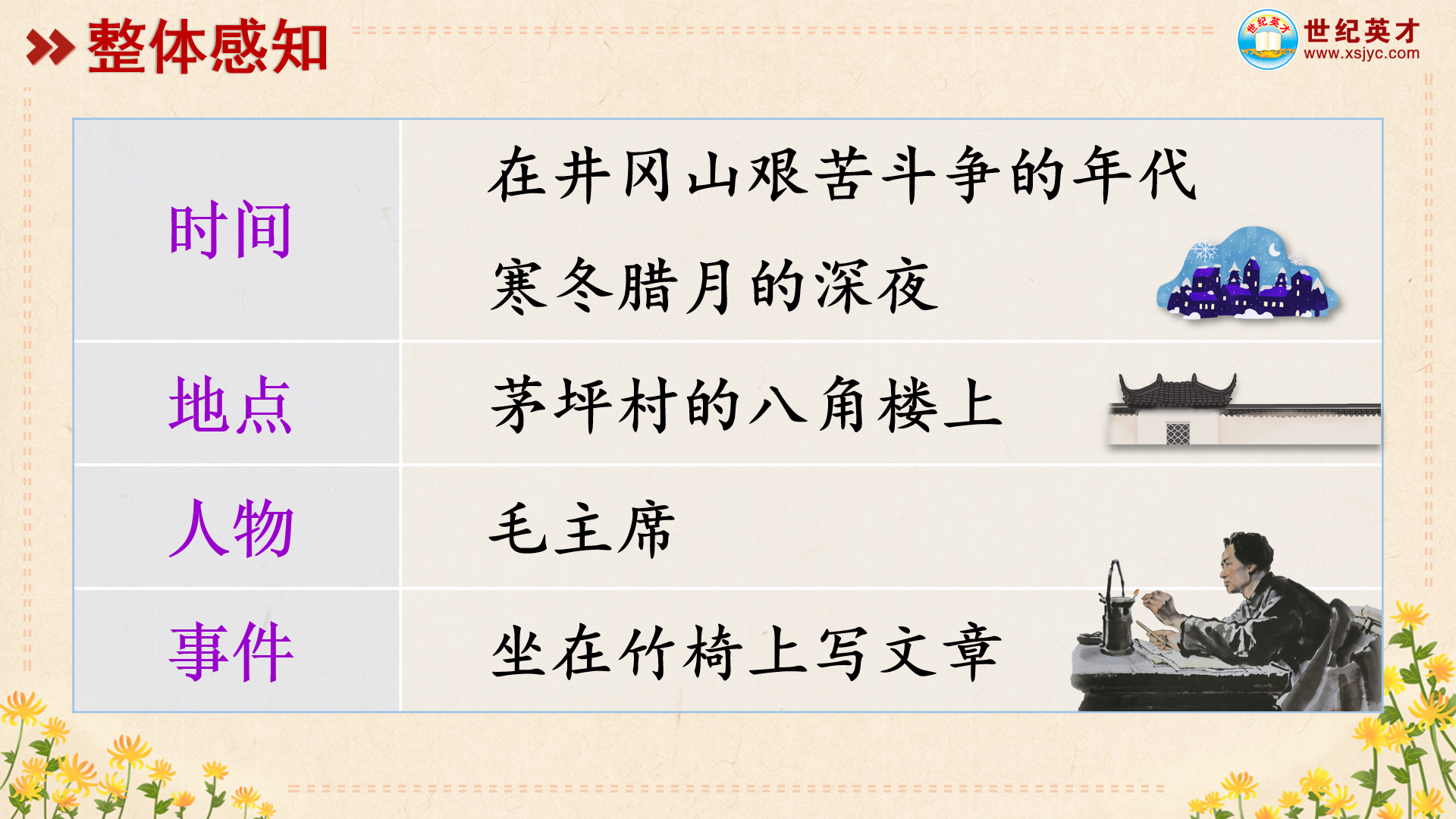

四、整体感知,理清层次

1.学生快速默读课文,标好自然段的序号。

2.教师引导学生提取课文的关键信息。(时间、地点、人物、事件。)

3.学生再次有感情地朗读课文,结合关键信息,用自己的话说说课文讲了一个什么故事。(寒冬的一个夜晚,毛主席在井冈山的八角楼上忘我地工作。)

五、作业设计,巩固提升

1.搜集更多关于毛主席在井冈山的故事,和同学交流。

2.完成本课对应训练。

![]()

![]()

1.了解“夜幕降临、寒冬腊月”等词语的意思。

2.正确、流利地朗读课文,初步体会毛主席顽强、忘我的工作精神,明白他对中国革命最终胜利做出了巨大贡献。

3.能说清楚毛主席是怎样工作的。

一、温故知新,导入新课

1.出示生字卡片,学生开展“认字斗争”,读字、组词,并适时运用词语练习说话。

2.学生回顾、交流课文主要内容。

过渡:在那个艰苦的年代,毛主席是如何在八角楼上工作的呢?他为什么能带领中国革命走向胜利呢?让我们深入学习课文。

二、理解内容,感受形象

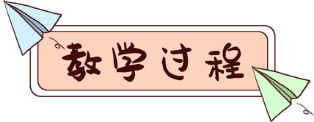

(一)学习第1自然段

1.指名学生朗读第1自然段,提问:这一自然段有几句话?每句话各表达了什么意思?

2.学生自由读第1自然段,结合重点字词,初步感受人物形象。

(1)抓住“艰苦”一词,理解第1句话。(“艰苦”这个词意味着条件很差、困难很多、生活很苦。)

(2)紧扣“夜幕降临”和“每当……就……”这组关联词,理解第2句话。

①引导学生想象“夜幕降临”的画面。“夜”是黑夜,“幕”是“幕布”,夜间的景物像被一大幅幕布罩住一样,黑漆漆的,看不见任何东西,所以叫“夜幕”;“降临”的近义词是“来到”,它们连起来就是“黑夜到来”。

②板书“每当……就……”,提示学生给这句话换一个更通俗常见的说法。(只要天一黑,八角楼上的灯就亮了。)此处可以进行造句训练,帮助学生体会这组关联词的表达效果。

③从句子的表层意思逐步深入,层层设问,引导学生感受人物形象:谁在八角楼上?谁点亮了八角楼上的灯光?“每当”这个词说明什么?作者介绍这个情节要表达什么?

明确:这句话实际是告诉我们,毛主席每天夜晚都会在八角楼上工作,他是在为中国革命的胜利日夜操劳。

(二)学习第2自然段

1.出示教材中的插图,引导学生看图说话。

过渡:在学习第2自然段前,我们先来看看一幅图。请大家仔细观察,画面中的人物是谁?他在干什么?他穿着什么样的衣服?具体有什么动作?他此时的神态怎么样?桌子上面都有些什么?

明确:画面中,毛主席正在灯下写文章。他穿着单薄的衣服,正在用手拨灯芯,表情很严肃,好像在想问题。桌子上有一盏油灯、一个砚台和几张稿纸。

2.学生默读课文,对照画面,从文中找出描写毛主席外貌、动作、神态的句子。

3.教师指名学生一一朗读,感受画面与文字的一致性。

4.学习第1句话,体会条件的艰苦。(外貌描写)

(1)讲解“寒冬腊月”的意思。腊月指农历12月,是冬天最冷的时候。这个词交代了外部恶劣的天气环境。

(2)引导学生联系现实,想象自己在寒冬腊月的夜晚一般会做什么(可能躺在温暖的被窝里睡大觉;可能惬意地开着暖气看电视、看书……),与毛主席进行对比。

(3)抓住人物的穿着(穿着单军衣,披着薄毯子),感受人物形象。

明确:“单”“薄”两个字说明这些衣物并不足以抵挡冬夜的寒冷,对应了课文开头的“艰苦”一词。在这样艰苦的条件下,毛主席依然坐在竹椅上写文章,他忘我工作的形象立刻凸显出来。

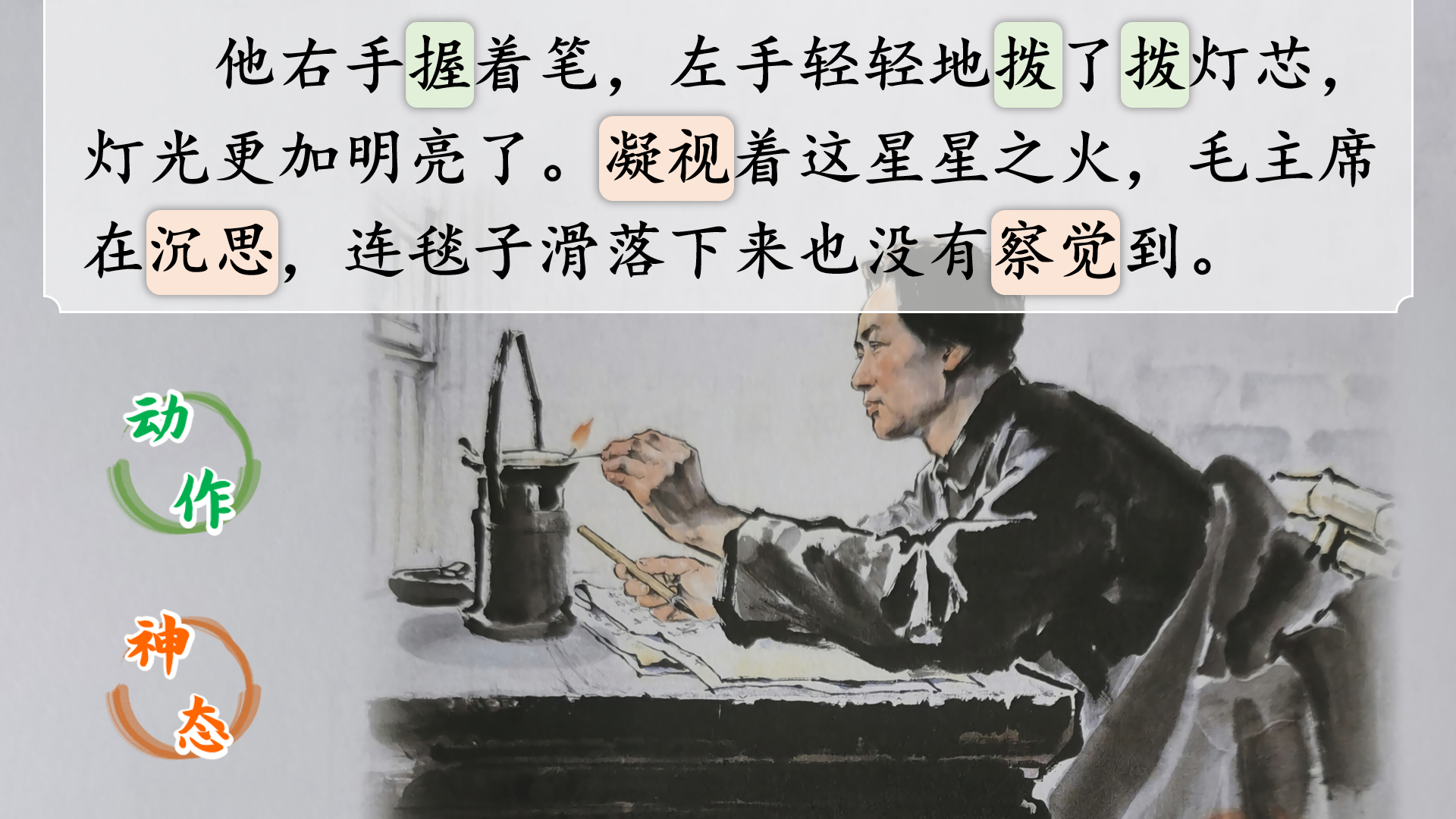

5.学习第2、3句话,体会人物的专注。(动作、神态描写)

(1)找出这两句中描写动作和神态的词语:握、拨、凝视、沉思、没有察觉,体会句子表达的准确与生动。

(2)引导学生结合插图,用自己的话说一说毛主席是怎样写文章的。表达应突出两只手的动作和眼神。

(3)紧扣“星星之火”和“沉思”,结合相关历史资料,引导学生理解毛主席在中国革命胜利的道路上的重要作用。

明确:“星星之火,可以燎原。”这盏清油灯仿佛星星之火,微弱渺小。但灯可以拨亮,通过宣传,革命群众也能掌握革命的道理,从而让革命之火熊熊燃烧,最终达到推翻黑暗统治、建立新中国的目的。

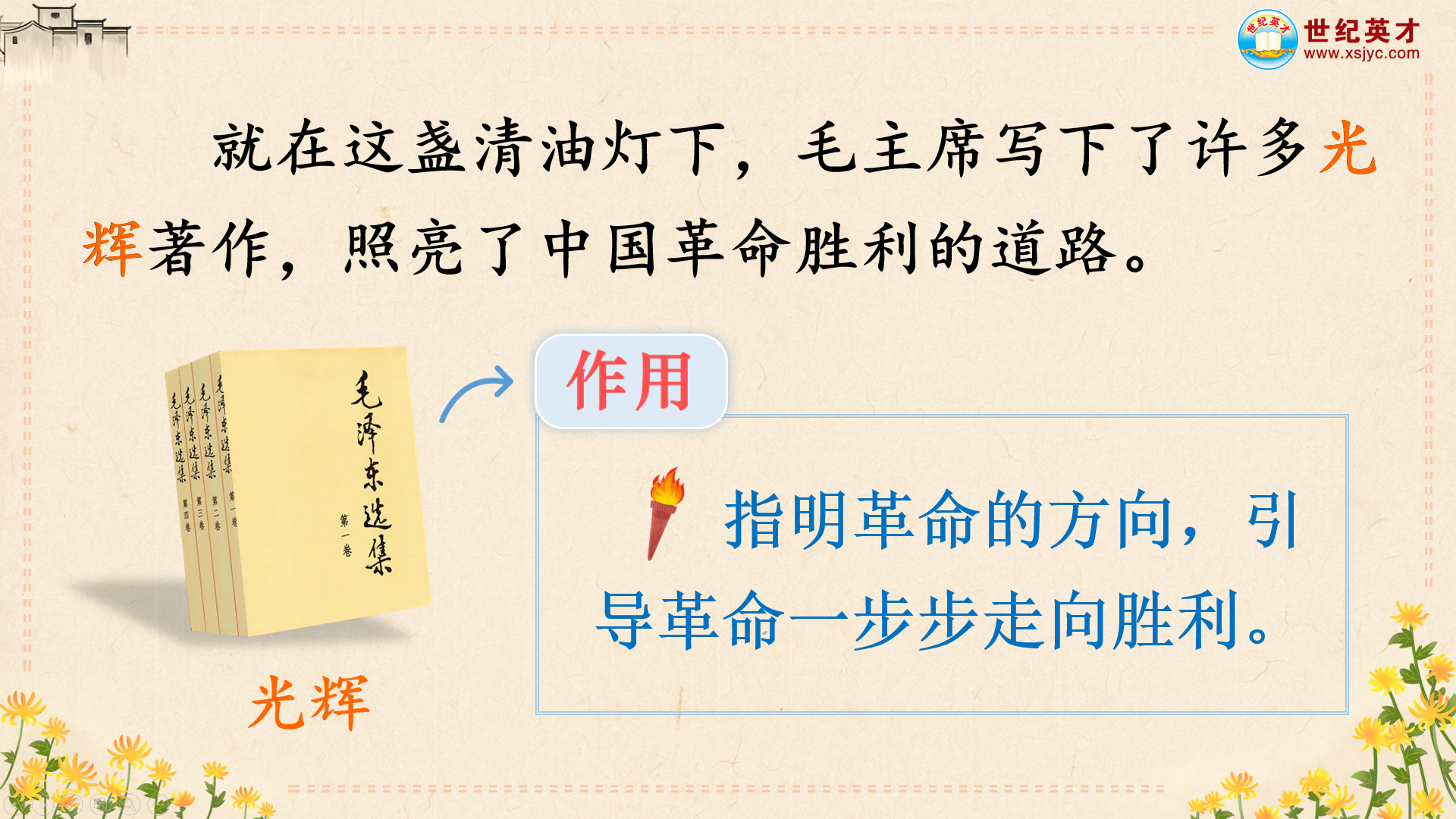

6.学习第4句话,体会成就的伟大。

过渡:就在这样的寒夜,就在这盏清油灯下,就在这艰苦的革命岁月里,毛主席度过了多少个这样的不眠之夜。在这里想着,写着。他写出了什么文章呢?

(1)学生齐读最后一句话。

(2)教师出示毛泽东的相关著作图,引导学生思考:作者用了一个什么词来形容这些著作?(光辉。)这些著作有什么作用?(照亮了中国革命胜利的道路。即指明革命的方向,引导革命一步步走向胜利。)

三、整体回顾,拓展延伸

1.结合课文插图,复述毛主席的工作状态。同桌之间相互讲一讲,重点把毛主席的衣着、动作、神态讲清楚。

毛主席的衣着抓住“穿”“披”两个动词和“单”“薄”两个形容词;动作区分左、右手,以“握”和“拨”为要点;神态则抓住“凝视”和“沉思”来表达。

2.教师点名学生讲述,并进行点评。

3.引导学生感受伟人的伟大之处,可以适当拓展中国革命胜利的过程,或播放相关影视片段,加深印象。

四、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

![]()

![]()

在整个教学过程中,我力求以教材为凭借,以学生发展为最终目标,使课堂教学呈现出全体学生积极地学、独立地学、创造性地学的生动活泼的场面,使学生的语言表达能力、阅读理解能力得到发展与提高。

本课生字规律性不足,比较分散,需要学生运用之前学过的识字方法,逐一进行突破。在本次教学过程中,我按照先生字,再朗读,然后随着课文的讲解进一步解析词语的方法来进行,避免了词语解释的生硬、流于表面,降低了学生理解的难度。

由于本文主要截取了人物的一个瞬间进行刻画,文字内容与课文插图的关联性极强,画面感十足,我在教学过程中就紧扣插图,先分析画面,再体会文字的表达效果。通过抓关键字眼,联系历史,让学生在情境中感受人物的形象,受到情感上的熏陶,从而体会人物的伟大。